エンコーダケーブル

エンコーダケーブルとは、フィードバックケーブルとも呼ばれ、サーボモータに内蔵するエンコーダとドライブをつなぐケーブルです。エンコーダから複数チャネルを含む出力信号を制御デバイス(ドライブ等)に伝送し、サーボモータの特長でもある高精度な位置決めが可能になります。ここでは、エンコーダケーブル選定ポイントや配線に関するポイントを紹介しています。

[目次]

1. エンコーダケーブル選定ポイント

2. インクリメンタルとアブソリュート

3. エンコーダとケーブル性能

4. エンコーダの条件

5. ノイズ環境でのエンコーダケーブル

[目次]

1. エンコーダケーブル選定ポイント

2. インクリメンタルとアブソリュート

3. エンコーダとケーブル性能

4. エンコーダの条件

5. ノイズ環境でのエンコーダケーブル

6. エンコーダケーブルラインナップ

7. コネクタの選定

エンコーダケーブル選定ポイント

- ツイストペアケーブル:

ツイストペアケーブルを使用する事により、ケーブルのインダクタンスをキャンセルします。 - 低静電容量(低キャパシタンス):

電流の蓄電を抑え、失われる信号を抑えます。 - シールド付きケーブル:

一括シールドは最低限ですが、ノイズの多い環境では各対シールドを考慮する事も重要。 - 電圧降下:

電圧降下を最小限に抑えるために、低い導体抵抗や低キャパシタンスのケーブルを選定。

インクリメンタルとアブソリュート

エンコーダの種類によっては、制御装置(ドライブなど)とデータ通信するために必要な電線本数が異なります。エンコーダには、インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダの2タイプがありますが、以下それぞれの特長を説明しています。

[インクリメンタルエンコーダ 配線]

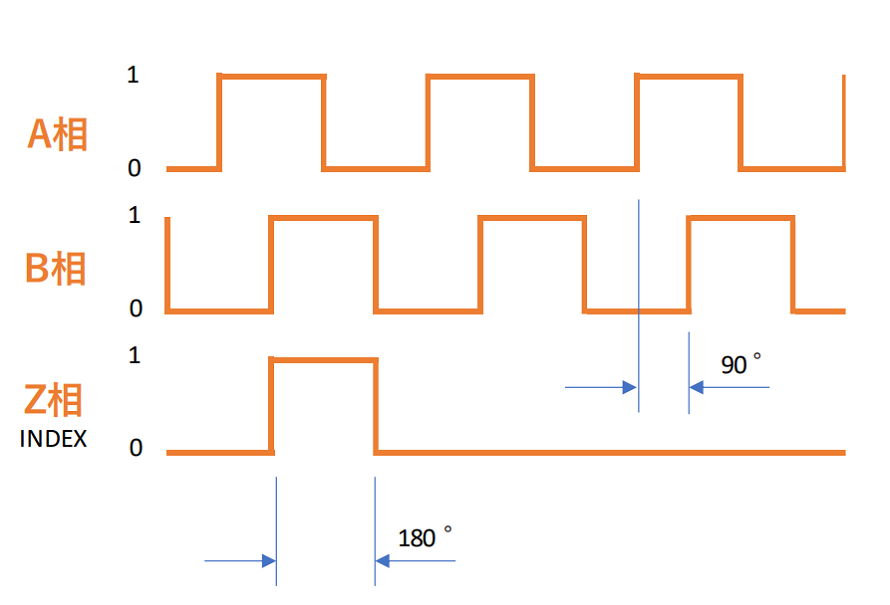

インクリメンタルエンコーダとは、軸の回転速度に対してパルス出力を行い、制御機器側でそのパルス数をカウントする事により検出できる機器です。(出力されるのは回転しているときのみです。)

インクリメンタルエンコーダの配線は、電源ラインで2本、各相ごとに 1 本の電線を必要とします。

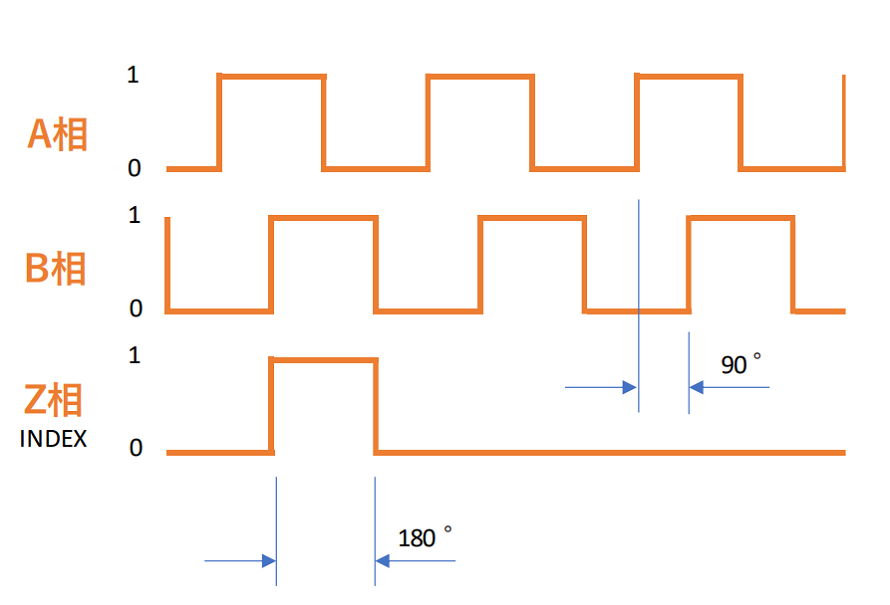

インクリメンタルエンコーダは、次の様なタイプで構成されています。

- A相:速度と変位を追跡するシングルチャンネル

- A相+B相:方向も追跡する直交エンコーダ

- Z相:追加のインデックスチャネル

- A相+B相+Z相でインデックスチャンネルを備えた直交エンコーダにより、スリットが1回転に1回パルスを発生させホームポジションの絶対角度を確立します。

- 追加のコミュテーショントラックを備えたエンコーダ(U、V、Wチャンネル)

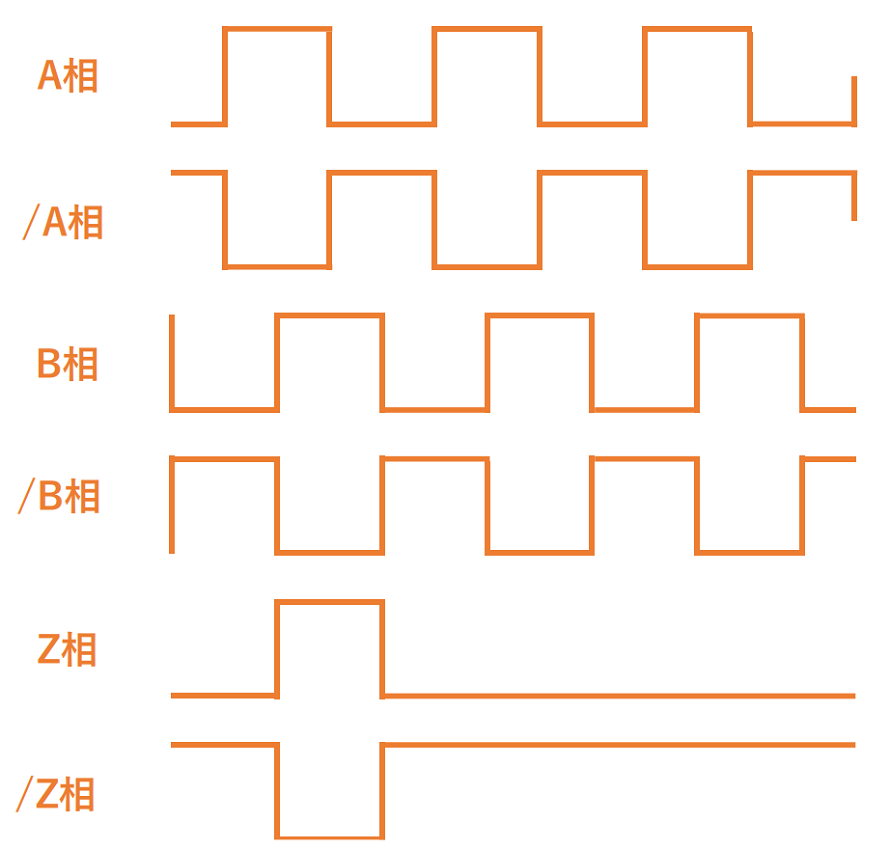

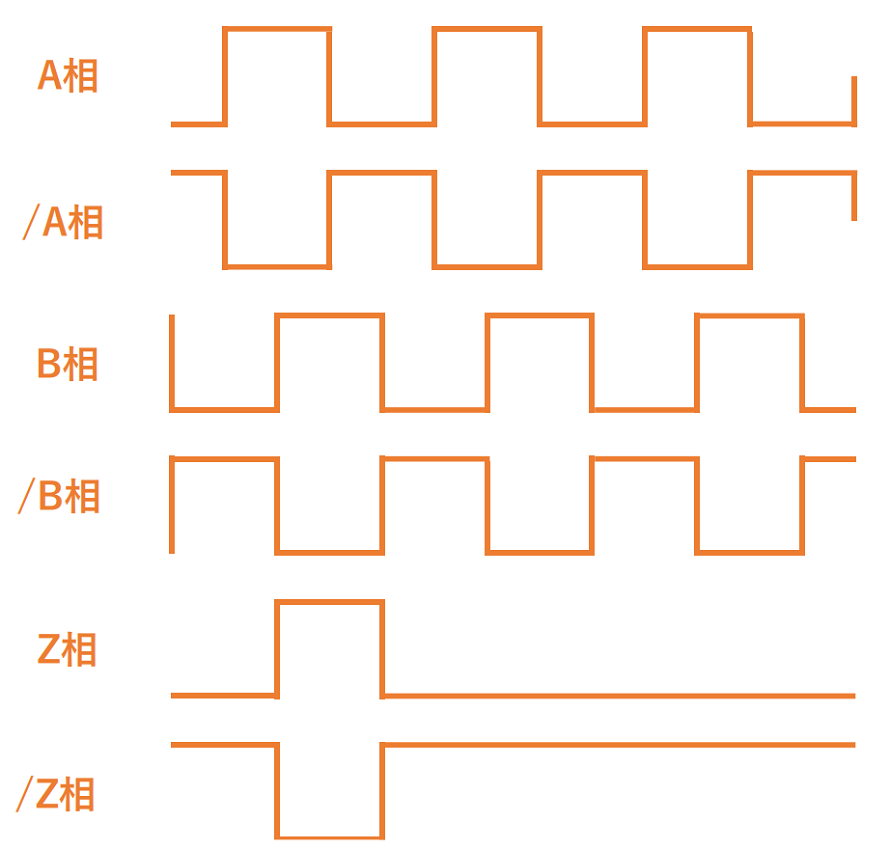

また、特に高ノイズ環境では、差動ラインドライバ出力のエンコーダが適切な場合があります。

差動ラインドライバでは、各相に対して、通常信号とその補数の2つの出力を生成します。各信号にノイズスパイクが表示され、受信側はコモンモードノイズとしてフィルタリングされます。このスキームを実装するには、各相ごとに 2 本の電線が必要となります。

[アブソリュートエンコーダ 配線]

アブソリュートエンコーダとは、原点からの絶対位置を回転角度に応じてコードで出力します。そのコードを読み取る事で回転位置を検出します。(電源断時も位置を記憶しています。)

アブソリュートエンコーダは、マルチビットデジタルワードとして絶対位置を送信します。パラレル配線、フィールドバス等を使用して接続できます。各タイプに必要な線心数はさまざまです。

エンコーダとケーブル性能

エンコーダが正常に信号出力を行うということは、ケーブルを介して、いかにクリーンな電圧パルスのストリームを制御機器に送信できるかどうかに依存します。特に、読み出し装置が直交エンコーダ上のエッジ検出の様に高度な技術を使用している場合、信号が良好な信号対雑音比の正方形パルスで構成され、制御機器に送信することが重要です。パルスの電圧レベルも重要です。一部のドライブおよびコントローラには電圧検出のしきい値があり、一定の電圧より低いパルスを検出しません。こうした重要な信号を出力と変わらない形で制御機器に入力するためには、ケーブル性能も十分考慮が必要です。

エンコーダケーブルの条件

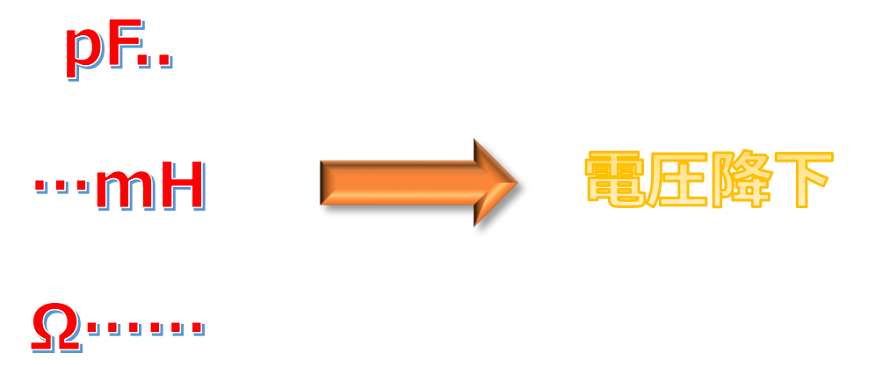

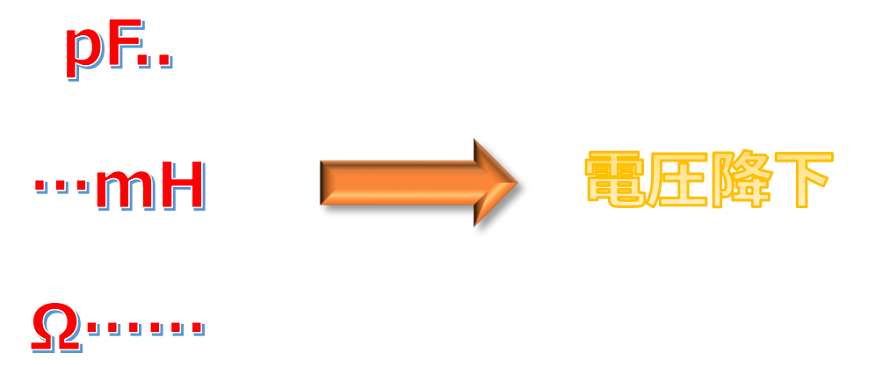

信号の質を劣化させる要因はいくつかあります。特に重要な要因は、伝送距離とノイズ環境です。ケーブルは、静電容量(pF)(キャパシタンス)、インダクタンス(mH)、抵抗(Ω)に弱く、そのすべてが電圧降下を引き起こす原因となります。静電容量(キャパシタンス)が高い場合、それは、充電能力が高いという事を意味し、ケーブルの電流蓄電が増加する傾向です。それは、移動時間が長いほど影響が大きくなります。

信号強度を最大限に高めるには、まず信号の入力機器をエンコーダにできるだけ近づける事が推奨されます。それ以外にも、低静電容量特性のあるケーブルを使用し、伝送中に失われる信号を抑える事ができます。静電容量が増加すると、負荷がその電圧で引き込む電流が上がります。引き込まれる電流が高いほど、信号は低くなります。さらに、より多くの電流値(量)が生成されると、エンコーダの出力ドライバーが加熱を引き起こします。あまりにも多く電流が流れ込む場合、エンコーダをサーマルシャットダウンすることができます。

ノイズ環境でのエンコーダケーブル

適切なケーブルはノイズを低減または抑制し、非常にノイズの多い環境でも強力なエンコーダ信号を供給する、いわゆるEMC対策のなされたケーブルです。そのため、エンコーダケーブルはシールド付を推奨しています。ハイパフォーマンスを得るには、さらに各対シールドが理想とされます。シールドの最も一般的なタイプは、ドレンワイヤー付きのホイルシールドです。

もう一つの重要なノイズ抑制方法は、ツイストペア配線を選択することです。このタイプのエンコーダケーブルはインダクタンスをキャンセルし、クロストークを防ぐのに役立ちます。差動エンコーダ信号の場合、ツイストペアケーブルを使用してエンコーダ信号とその歩数を出力する事ができます。高周波環境や高速アプリケーション下では、ツイストペアは、二重シールド(各対ホイルシールド+一括編組線シールド)で保護されたケーブルが最適です。

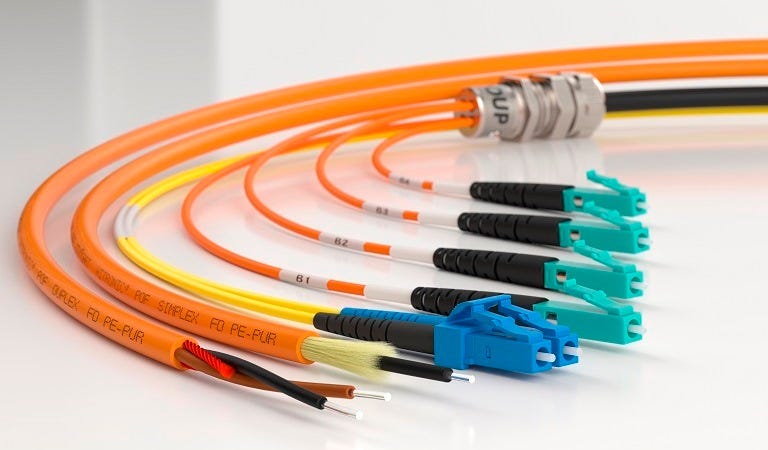

エンコーダケーブルラインナップ

コネクタの選定

コネクタも正しく選定されていない場合、ケーブル内でかなり弱いリンクになる可能性があります。適切なエンコーダケーブルを選定する事と同時に、コネクタについても使用環境、使いやすさ、サイズ、コストなど、考慮すべきいくつかの要素があります。

もっぱら産業用途となると、環境に配慮する事が優先されます。防塵防水が必須の環境では、M12やM23コネクタは最適です。